Феофан Грек:

русский иконописец, новгородская школа читать ~4 мин.

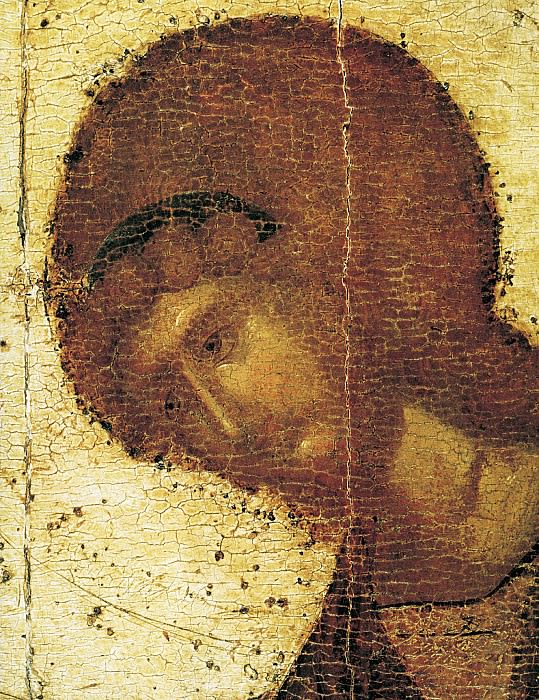

Один из величайших мастеров русской иконописи, Феофан Грек (греч. Θεοφάνης ὁ Ἕλληνας) — византийский художник из Константинополя, ставший в XIV веке одним из крупнейших иконописцев Новгорода и Москвы. Он создал значительные фресковые росписи своего времени, а также, по свидетельствам современников, был автором выдающихся иллюминированных рукописей и книжных иллюстраций.

Его главным шедевром христианского искусства считаются фрески в церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде — безусловно, один из самых выдающихся образцов русского искусства эпохи позднего Средневековья. К числу других важных произведений, связанных с Феофаном Греком, относят иконы деисусного чина в Благовещенском соборе Московского Кремля. Будучи влиятельной фигурой в новгородском и московском искусстве, он считается одним из основоположников новгородской школы иконописи, а также наставником великого русского иконописца Андрея Рублёва (ок. 1360–1430).

Биография

Феофан родился в Константинополе (бывшая Византия, ныне Стамбул), столице Византийской империи. Известно, что около 1370 года, в возрасте примерно 30 лет, он переехал в Новгород для создания фресковых росписей в церкви Спаса Преображения. За время своего пребывания в городе он, вероятно, выполнил множество икон, миниатюр и книжных иллюминаций, хотя лишь немногие из сохранившихся работ могут быть с уверенностью приписаны ему.

Иногда кисти Феофана приписывают знаменитую икону «Богоматерь Донская» (ок. 1380, Государственная Третьяковская галерея, Москва), однако её авторство остаётся предметом научных дискуссий. В 1395 году мастер переехал в Москву, где выполнил росписи для церкви Рождества Богородицы (1395) в Московском Кремле, Архангельского собора (1399), а также, совместно с Андреем Рублёвым и Прохором из Городца, для Благовещенского собора (1405). См. также: Христианское искусство, византийский период.

Неизвестно, возвращался ли он в Константинополь во время пребывания на Руси, хотя искусствовед М. В. Алпатов приписывал ему некоторые росписи в монастыре Хора (Кахрие-джами) в турецкой столице. Согласно летописным свидетельствам, Феофан писал не только религиозные произведения, но и светские сюжеты. Среди его работ упоминается настенная панорама Москвы, выполненная для князя Владимира Андреевича Храброго.

Художественная манера

Индивидуальный стиль Феофана, уходящий корнями в византийское искусство, отличается глубокой эмоциональностью, удлинёнными пропорциями фигур, утончённой детализацией и яркой, почти монохромной цветовой гаммой. Его художественной манере свойственен выразительный линейный ритм, характерный для новгородской живописи. Исполнение мастера, будь то фреска или темпера, отличается смелостью, а его кисть почти импрессионистична по своей энергии и стремительности.

В его работах византийское мастерство сочетается с глубокой образованностью и несомненным русским духом. Например, в иконе «Преображение Господне» (Государственная Третьяковская галерея) геометрия и ослепительное сияние фигуры Христа резко контрастируют с земным, хаотичным расположением апостолов на горе Фавор. Математическая гармония форм в сочетании с палитрой земляных тонов и драгоценным сусальным золотом придаёт произведению огромную духовную силу. Произведения, приписываемые Феофану Греку, можно увидеть в ведущих художественных музеях России, прежде всего в Государственной Третьяковской галерее в Москве и Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике.

Для сравнения с панельной живописью того периода в Италии можно обратиться к творчеству сиенской школы живописи, которую возглавлял великий Дуччо ди Буонинсенья.

Особенности русской иконы

Заимствованные из искусства Восточной Римской империи, русские иконы представляют собой, как правило, темперные изображения на деревянных досках. На них изображены Христос, Богородица, святые или апостолы. Традиция иконопочитания восходит к первым векам христианства, однако самые ранние из сохранившихся икон датируются VI веком. Иконы можно найти в домах православных христиан, а в храмах ими заполняют алтарные преграды, называемые иконостасами. Опасность перерастания иконопочитания в идолопоклонство приводила к историческим периодам иконоборчества в Византии.

Другие русские иконописцы

Кроме Феофана Грека, важными русскими художниками, работавшими в технике иконописи и фрески, были Андрей Рублёв (ок. 1360–1427), его соратник Даниил Чёрный и Дионисий (ок. 1440–1502). К более поздним мастерам московской школы живописи относят Богдана Салтанова (1630-е – 1686) и Симона Ушакова (1626–1686).

Благодаря популярности икон среди всех слоёв населения на Руси сложилось несколько школ иконописи: ярославская, владимиро-суздальская, новгородская, псковская, тверская и московская. Санкт-Петербурга во времена Феофана не существовало: город на болотах Невы с видом на Балтийское море был построен царём Петром I лишь в эпоху петровского искусства (1686–1725).

- Появление иконописи

- Новгородская школа иконописи

- Дионисий

- Иконопись

- Итоги X ярмарки книжной культуры и шорт-лист премии «НОС»

- В Белгороде проходит Международная конкурсная выставка «Прохоровское поле»

- Шорт-лист «НОСа» оглашён. Предсказуемые фавориты и спорные кандидаты

- Обнаружен «Спаситель мира» кисти Леонардо, веками считавшийся пропавшим

- Камню дал душу ваятель

- Камон сова?

Если вы заметили грамматическую или смысловую ошибку в тексте – пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Спасибо!

Сиреневым отмечены тексты, которые ещё не готовы, а синим – те, что уже можно прочитать.

Комментирование недоступно Почему?