Дионисий читать ~5 мин.

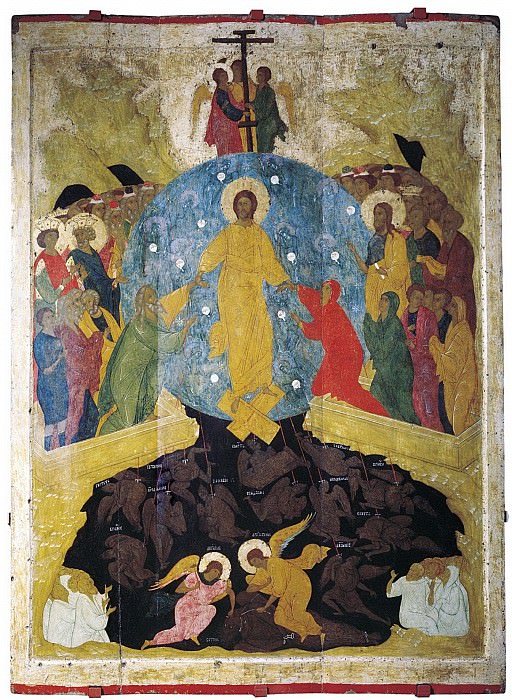

Дионисий (ок. 1440 — ок. 1502/03), также известный как Дионисий Мудрый, — ведущий московский иконописец и мастер монументальной живописи рубежа XV – XVI веков. Его часто называют последним из великих старых мастеров средневекового русского искусства. Сформировавшись в традициях новгородской школы иконописи, он был приглашён великим князем Иваном III в Москву, где возглавил московскую школу живописи.

Среди его величайших произведений — фресковый ансамбль собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, деисусный чин для Успенского собора Московского Кремля и иконы для Иосифо-Волоколамского монастыря. Эти образы и росписи считаются вершиной русского религиозного искусства своей эпохи.

Дионисий и художественная традиция

В творчестве Дионисия и его великого предшественника Андрея Рублёва (ок. 1360–1430) существуют заметные различия. Они отражают художественные поиски, свойственные мастерам конца XV века. Если Рублёв и его современники работали в рамках сложившейся иконописной традиции, достигая в ней духовных высот, то Дионисий сознательно экспериментировал с композицией и ритмом, добиваясь особой гармонии и элегантности.

Например, в иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи» эти поиски проявились особенно ярко. Святой изображён на фоне стилизованных горок, чьи острые, кристаллические формы создают устремлённый вверх ритм. Эта вертикаль подчёркнута узкой часовней с одной стороны и прямым деревом — с другой. При этом торс святого наклонён почти под прямым углом, и эта горизонталь вторит линии занесённого над его шеей меча. Такое композиционное решение привносит в икону внутреннюю драматичность и придаёт ей новое живописное качество.

Если творчество Рублёва — это вершина классической гармонии, то искусство Дионисия отражает дух своего времени, искавший новые формы выразительности. Мощным стимулом для этих поисков послужил приезд в Москву итальянских мастеров, приглашённых Иваном III, в том числе архитекторов и инженеров эпохи Раннего Возрождения. Палитра и стиль Дионисия показывают, как это культурное влияние отразилось на его творчестве. Его краски более мягкие и изысканные, а фигуры — ещё более вытянутые и лёгкие, чем было принято в новгородской живописи.

Ранние произведения

Самыми ранними из известных работ Дионисия считаются настенные росписи в соборе Пафнутьева-Боровского монастыря (примерно 97 км к юго-западу от Москвы), датируемые 1467–1470 годами. Вероятно, они были созданы в юности, когда художник работал помощником мастера Митрофана. Однако уже через десять лет у Дионисия были собственные ученики и помощники, включая его сыновей. На этом основании исследователь Игорь Грабарь предположил, что художник родился в 1440-х годах.

Фрески Ферапонтова монастыря

Как и в случае с Рублёвым, о жизни Дионисия сохранилось мало сведений. Предположительно, он скончался около 1502–1503 года. Его главный шедевр — ансамбль фресок в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря — находится на Русском Севере, в Белозерье (ныне Вологодская область). Эти росписи, созданные в 1502 году, являются единственным полностью сохранившимся ансамблем стенописи мастера и признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хотя все поздние работы Дионисия были связаны с Москвой, его творчество принадлежит двум культурам. Новгород считает его последним из своих великих мастеров, а Москва — одним из лучших средневековых художников, работавших на рубеже эпох.

Ферапонтов монастырь расположен среди холмов и лесов, что создаёт прекрасный фон для его архитектуры и росписей, посвящённых жизни Богородицы. Над фресками Дионисий работал вместе с сыновьями. Этим работам, возможно, не хватает драматической напряжённости ранних новгородских икон, но они обладают уникальной привлекательностью. Мягкие цветовые пигменты — преимущественно бирюзовый, розовый и лиловый — создают нежную и гармоничную гамму, а лёгкая манера письма передаёт ощущение света и одухотворённости.

Стиль

Индивидуальный стиль Дионисия, выросший из традиций византийского искусства и получивший название «московский маньеризм», характеризуется виртуозным владением цветом. Его краски нежны и прозрачны, они создают сложные гармоничные аккорды, особенно в многофигурных композициях. Фигуры в его работах вытянуты и изящны, но лишены манерности. Классически точная прорисовка драпировок придаёт образам силу, а условные пейзажные и архитектурные фоны обладают свежестью и жизненностью. Идеальное расположение фигур в пространстве, будь то на плоскости стены, арке или архитектурном парусе, настолько естественно, что воспринимается как единственно возможное.

Мастер, в совершенстве владевший техниками темперной живописи и фрески, Дионисий оказал огромное влияние на русских художников своего времени. Лиризм его цветовых решений определил развитие живописи начала XVI века. Его стиль продолжили многочисленные последователи, в том числе сыновья Владимир и Феодосий, которые в 1508 году участвовали в росписи Благовещенского собора Московского Кремля.

Иконопись (1482–1502)

В 1481 году Иван III вызвал Дионисия в Москву для восстановления Успенского собора после пожара и создания икон для нового высокого иконостаса. Центральной его частью стал деисусный чин — ряд икон с изображением Христа Вседержителя, Богоматери, Иоанна Предтечи и других святых в молитвенном предстоянии. Позже Дионисий с сыновьями получил заказ на создание около сотни икон для Иосифо-Волоколамского монастыря. Судя по всему, художник посвятил остаток жизни преимущественно иконописи.

До наших дней дошло не так много станковых произведений Дионисия. Из волоколамского заказа сохранилось лишь несколько икон. Поэтому репутация мастера основывается главным образом на его монументальных работах — фресках Ферапонтова монастыря и деисусном чине из Успенского собора. Однако и этих произведений достаточно, чтобы судить о его исключительном даровании.

Другие средневековые русские иконописцы

Кроме Дионисия, историю древнерусской живописи определили и другие выдающиеся мастера, многие из которых также были фрескистами. Среди них — Феофан Грек (ок. 1340–1410), Даниил (соратник Рублёва), а также художники более позднего, XVII века — Богдан Салтанов и Симон Ушаков. Их работы можно увидеть в соборах и лучших художественных музеях России, включая Третьяковскую галерею и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Популярность икон привела к формированию нескольких крупных художественных центров, в том числе в Новгороде, Пскове, Твери, Ярославле, Владимире и Москве. Санкт-Петербург же был основан Петром I в эпоху петровского искусства (1686–1725) и стал центром новой, светской художественной культуры. Именно здесь императрица Екатерина II в 1764 году положила начало коллекции Эрмитажа.

- Появление иконописи

- Новгородская школа иконописи

- Феофан Грек: русский иконописец, новгородская школа

- Иконопись

- Византийское искусство

- Музей Камчатского края отметил 75-летие художника Юрия Колдаева выставкой из музейных фондов

- «Битва за Москву»: новое граффити появилось на Волоколамском шоссе

- «Под небом единым…»

Если вы заметили грамматическую или смысловую ошибку в тексте – пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Спасибо!

Сиреневым отмечены тексты, которые ещё не готовы, а синим – те, что уже можно прочитать.

Комментирование недоступно Почему?